高校無償化で塾経営はどう変わる?進路選択と教育費の変化への対応戦略と実践策

2025年7月14日 | お役立ち情報

高校無償化に伴い、塾に通う中学生が増えている、大都市圏では私立人気が高まっている――そうした表層的な変化は確かに見られますが、果たしてそれがすべてでしょうか?

(参考:NHK「高校無償化どうなる?大阪は公立離れ 東京は中学受験“熱”も」https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250309/k10014744261000.html)

「無償化で需要が増えている」のは事実としても、どんな需要が、なぜ、どの層から生まれているのかを見誤ると、塾経営の方向性を誤るリスクがあります。重要なのは、家庭の「進路選択」と「教育投資」の意思決定の変化を、顧客の立場に立って構造的に読み解くことです。

本記事では、「高校無償化は家庭の進路選択にどのような影響を与えたか」という観点から、高校無償化による市場変化を整理し、学習塾が取るべき実践的な経営戦略を提言します。

1.高校無償化で進学先はどう変わる?家庭タイプを整理

まず理解すべきは、無償化という大きな変化を家庭がどのように捉えているかということです。とりわけ学習塾業界への影響を読み解くためには、「高校無償化が家庭の進路選択にどのような影響を与えたか」を分析し、家庭の態度変容の理解を深める必要があります。

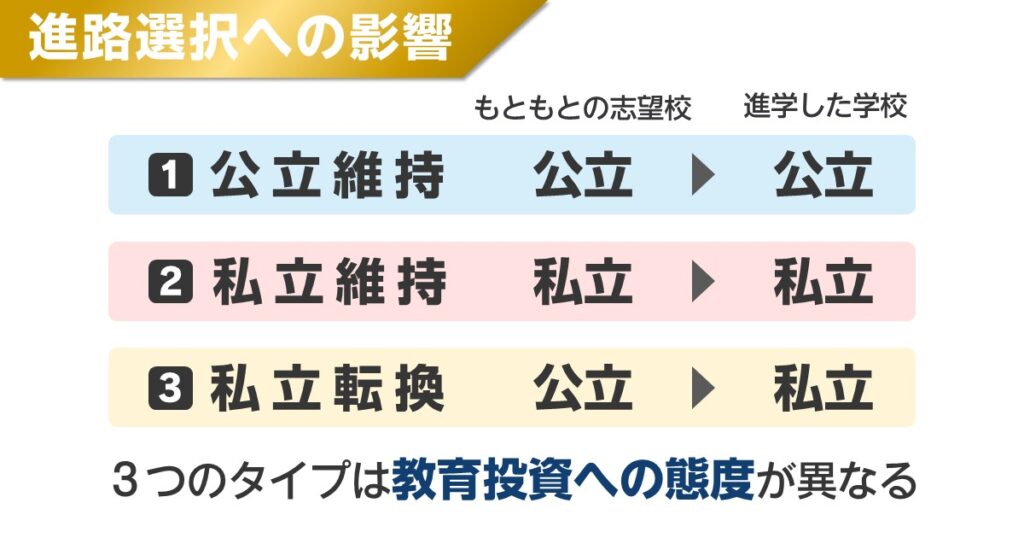

進路意向に注目すると、無償化の影響は以下の3タイプに分類できます。

- 公立志向を維持する家庭

- 私立志向を維持する家庭

- 私立志向に転換した家庭(公立→私立)

支給される授業料は私立校の方が圧倒的に高いことを考慮すると、私立志向の家庭が公立志向に転換することは起こり得ません。だから、以上の3タイプが無償化への家庭の態度の全体像ということになります。

塾経営者として気になるのは、浮いた授業料がどれだけ塾に流れてくるのか、その流れをより多く受け止めるにはどうすればよいのかということ。まさにこの「浮いた授業料の捉え方」が、タイプによって大きく異なります。それぞれに従って理解を深めていきましょう。

2.学習塾の役割が変わる:3タイプの家庭が塾に求めることとは?

無償化によって進路志向が変化した層(志向転換層)と変化していない層(志向維持層)には、学習塾への教育投資態度にどのような違いがあるのでしょうか?

● 志向維持層:「浮いたお金」で教育投資の余力が生まれる

- 公立志向維持層:年間12万円の授業料が無償化され、その分を「お手頃で良質な塾」へ再投資する傾向。

- 私立志向維持層:年間40万円が浮くことで、「よりプレミアムな教育環境」へのアップグレードに踏み切る家庭が増加。

志向維持層は「浮いたお金をどう使おうか」と考える家庭で、“無償化の恩恵をそのまま教育投資に振り向ける”ことができる立場です。家庭の懐事情や教育投資への考え方などにより、無償化された授業料のどれだけが学習塾への投資に回るかはさまざまです。大きなトレンドとして志向維持層の教育投資が増えることは間違いありません。

● 志向転換層:浮いたはずの40万円が、むしろ「投資負担」に変わる

文部科学省の調査(令和5年度)によると、授業料を除く一年間あたりの教育費は、公立が約55万円、私立が約80万円。差額は年間25万円です(出典:令和5年度子供の学習費調査)。

つまり、公立から私立に志向を転換した家庭には年間平均25万円の追加支出が生じているということ。

私立校だと年間40万円が支給されていることは認識しつつも、心理的には「私立選択が家計を圧迫している」と強く感じています。「3年間で75万円を追加で支払うだけの価値が私立校にはあるのか」という問いが常に頭の中にあり、進路選択にシビアな“コスパ”を追求しています。

当然、学習塾への支出にも厳しい費用対効果の目が向けられます。

中学生の高校受験指導であれば「この塾は我が子を志望校に入れてくれるのか」、私立校に進学した高校生であれば「この塾は我が子が学校で落ちこぼれないように親身にサポートしてくれるのか」といった、結果に対する期待が高い層であると言えるでしょう。

3.塾が“選択の正しさ”を証明する時代へ─無償化後の保護者心理と信頼構築

この心理により深く寄り添うならば、私立志向に転換した家庭が塾に求めるものは単なる授業や合格実績ではないことを理解する必要があります。

本質的に求めているのは、

「私たちの判断は間違っていなかった」

「我が家の努力と教育投資は報われた」

という納得と安心の体験です。

塾は成果の提供者であると同時に、“選択の正しさを証明するストーリーメーカー”である必要があります。学習塾がストーリーメーカーであるためには、塾全体で言語化力を発揮する必要があります。

例えば、「なぜその学校を志望するのか」を保護者と一緒に徹底的に言語化する。生徒と学校の両方を深く理解し、最適な進学先がその学校である理由を考え、繰り返し言葉にする。そして、生徒の日々の変化を保護者に報告することはもちろん、各講師から生徒本人にもフィードバックし努力がよい変化につながっていることを自覚させる。

こうした関わりは私立志向に転換した家庭には特に大切な要素ですが、そうでない家庭にとっても学習塾の価値が実感できる重要な体験です。家庭と二人三脚でストーリーを描ける力は、いつの時代においても選ばれる学習塾の大きな違いであることを心に留めておくべきでしょう。

4.高校無償化後の塾経営戦略:タイプ別に見る顧客対応とサービス設計

ここからは視点を変えて、学習塾の戦略的な経営という観点から高校無償化への対応策を考えていきましょう。家庭の進路選択が分岐し、教育観が多様化するなかで、塾が生き残るためには「誰に、何を、どのように届けるか」を再設計する必要があります。

以下、3つの家庭層ごとに異なる学習塾の戦略アイデアを示します。必ずしもこれが正解というわけではありませんが、塾経営者の発想の端緒としてご活用いただければと思います。

①公立志向維持層への戦略:コスパNo.1を印象づける(堅実層への最適化)

この層は、家庭の教育方針として「無駄な支出は避け、必要最低限で最大の効果を得る」ことを重視する傾向にあります。無償化によって得られた教育費の余剰は、塾にとっての新たなチャンスですが、塾選びの判断軸はあくまで“賢い消費”です。したがって、「この価格でここまで成果が出るのか」と思わせる情報設計が重要になります。

【公立志向維持層への実践策(詳細)】

- 「成績向上率」や「1コマあたりの費用」などを明確に提示

- GoogleレビューやSNS上でのポジティブな口コミ形成

- 家庭学習支援とセットで“他社比較でお得”を演出

- チラシ・LP・動画などで“見えるコスパ”を構築

競合はEdTech教材や通信教育。公立志向維持層には、価格と印象の総合点で「賢く選ばれた塾」を目指す必要があります。

②私立志向維持層への戦略:教育観の“共鳴”をデザインする(高付加価値層への共感形成)

教育に対する投資は「費用」ではなく「価値」であるという考えが強いこの層に対しては、単なる成績向上ではなく、子どもの将来像や社会との関わり方までを含めた長期的な視野を共有することが求められます。“成績”のような短期成果ではなく、“成長”という中長期の概念で成果を言語化する力が塾に求められます。

保護者は塾に“教育理念の共鳴者”であることを期待しているのです。

【私立志向維持層への実践策】

- 探究型・表現力型・リーダーシップ講座の提供

- 親子参加型の学習体験イベントや、教育講演会

- 「成績以外の変化」も見える化して成果として提示

私立志向維持層は価格で動きません。「我が家に合った塾」と理念で選ばれるようなストーリー設計が求められます。

③私立志向転換層への戦略:選択の“正解”を保証・証明する(成果と安心の両立)

この層は、「公立で十分だったかもしれないが、私立を選んだ」という自覚を持つ保護者層であり、その判断の正当性を外部から継続的に保証してほしいというニーズが強くあります。塾が果たすべき役割は、単なる学力支援にとどまりません。“あなたの決断は正しかった”という物語を日々の学習支援を通して積み重ねる必要があります。定量的な成果と定性的な安心、その両輪で信頼を築く戦略が重要です。

【私立志向転換層への実践策】

- 偏差値・合格実績などによる成果保証制度

- 定期的な三者面談+進捗レポート+学習履歴の見える化

- 高校授業への“橋渡し講座”や定期フォローアップ面談

- 「選択の正しさを共に証明する」という宣言書の導入

塾は「合格させる存在」ではなく、“家族の選択を正当化してくれるパートナー”となることが、信頼獲得の鍵です。

5.高校授業料の無償化が進む中で、塾が“選ばれ続ける”ためにすべきこと

ここまでの議論を踏まえると、高校無償化は「追い風」ではなく、「淘汰の加速」であることが実感されるのではないでしょうか。変化に対応できた「選ばれる塾」だけが生き残る時代に突入しており、無償化の波はラッキーチャンスではなく、サバイバルレースの嚆矢であると捉えるべきでしょう。

- 自塾の立ち位置は?誰のどんな悩みを解決する塾なのか?

- 高まる家庭の教育投資の覚悟に見合う価値を提供できているか?

- その価値は適切に可視化・言語化され、家庭にきちんと理解されているか?

こうしたことを今一度真剣に問い、ブレない塾経営の方針を定めることが「選ばれ続ける塾づくり」のために最初にすべきことです。

今回提示した3タイプの顧客分類が、無償化の淘汰の波を乗りこなす一助となれば幸いです。

関連記事